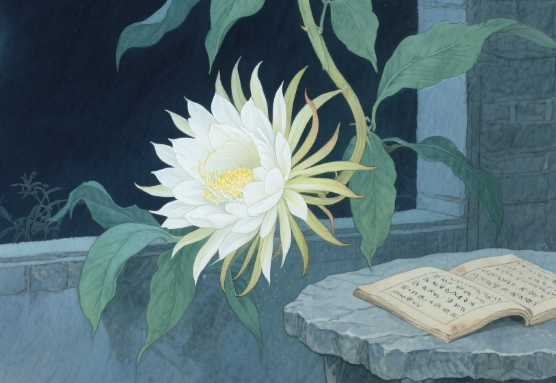

最早将昙花写入诗行的,多是与禅意相伴的僧人。宋代释智愚久居古寺,见惯了晨钟暮鼓里的清寂,便把昙花的幽静凝成诗句:“优昙钵种异香浮,厌见人间桃李稠。夜静月明人未寝,一痕清露湿枝头。” 诗中的昙花,从不愿与桃李争春 —— 春日里桃李开得热闹,它却藏在叶片后;只等夜静月明、世人安寝时,才带着 “一痕清露” 悄然绽放。“厌见桃李稠” 是僧人的淡泊,也是昙花的风骨:它的美从不是为了取悦,那缕 “异香” 浮在空夜里,更像禅院里的一声木鱼,轻得能敲醒人心底的静。末句 “一痕清露湿枝头” 最是传神,仿佛能看见月光下,露珠沾在白瓣边缘,既像昙花不舍凋零的泪,又像它不愿惊扰尘世的温柔。

到了明代,文人张新在荒园里偶遇昙花,也为这份孤艳动了笔:“荒园一种异香腾,月白风清露气凝。玉骨冰肌偏耐冷,只缘孤艳不逢僧。” 荒园本是冷清地,断墙残垣间唯有杂草丛生,昙花却在这里 “异香腾”,像是不甘被岁月埋没的美。“玉骨冰肌” 四个字,把昙花的形态写活了 —— 白瓣薄得透光,却偏能耐住夜露的寒凉,这份倔强藏在柔弱里,更显动人。末句 “孤艳不逢僧” 似有惋惜:这么美的花,竟没遇到像释智愚那样懂它的僧人;可细想便知,昙花本就不为旁人开放,即便身处荒园、无人欣赏,它依旧会在月白风清时舒展瓣翼,这份孤艳,原是刻在骨子里的骄傲。

清代孙星衍看昙花,却多了几分豁达。他在诗中写道:“夜静空庭冷露垂,昙花开处月迟迟。莫嫌一现流光短,曾照长安十二时。” 诗里的昙花,开得让月亮都放慢了脚步 ——“月迟迟” 三个字,把无形的时光写得有形,仿佛连天地都在为这短暂的美驻足。世人总叹 “昙花一现” 是遗憾,孙星衍却偏要劝 “莫嫌”:就算流光只在夜间停留,它也曾照亮过长安的夜空啊。这是把昙花的 “短”,写成了它的 “傲”:不贪求四季常开,只在绽放时拼尽全力,哪怕只有一夜,也足够在天地间留下痕迹。就像那些炽热的瞬间 —— 一场尽兴的相逢,一次无畏的追寻,一段燃烧的岁月,虽短却亮,足以抵过漫长的平庸。

我曾在夏夜守着昙花到凌晨,看它从盛放的绚烂,慢慢蜷缩成最初的花苞,像一场无声的告别。那时忽然想起这些诗句,才懂古人为何执着于写昙花:它的美太像人生里的珍贵时刻,短暂得让人慌张,却又美得让人难忘。而诗句恰是最好的容器 —— 把昙花的白、昙花的香、昙花开放的夜,都封存在文字里。如今再读这些诗,仿佛还能看见释智愚笔下的露、张新眼中的月、孙星衍心头的长安,那朵只开一夜的昙花,便在诗行间,永远停在了最动人的模样。

世人总说 “刹那即永恒”,昙花与诗句,便是最好的印证。昙花以一夜的绚烂,换得诗句里的千年不谢;诗句以笔墨的温度,让昙花的清魂永远飘荡在月光下。往后每当夜风吹过,再闻见那缕清苦的香,便知是诗里的昙花又开了 —— 开在古卷里,开在月光下,开在每个懂它的人心里。

到了明代,文人张新在荒园里偶遇昙花,也为这份孤艳动了笔:“荒园一种异香腾,月白风清露气凝。玉骨冰肌偏耐冷,只缘孤艳不逢僧。” 荒园本是冷清地,断墙残垣间唯有杂草丛生,昙花却在这里 “异香腾”,像是不甘被岁月埋没的美。“玉骨冰肌” 四个字,把昙花的形态写活了 —— 白瓣薄得透光,却偏能耐住夜露的寒凉,这份倔强藏在柔弱里,更显动人。末句 “孤艳不逢僧” 似有惋惜:这么美的花,竟没遇到像释智愚那样懂它的僧人;可细想便知,昙花本就不为旁人开放,即便身处荒园、无人欣赏,它依旧会在月白风清时舒展瓣翼,这份孤艳,原是刻在骨子里的骄傲。

清代孙星衍看昙花,却多了几分豁达。他在诗中写道:“夜静空庭冷露垂,昙花开处月迟迟。莫嫌一现流光短,曾照长安十二时。” 诗里的昙花,开得让月亮都放慢了脚步 ——“月迟迟” 三个字,把无形的时光写得有形,仿佛连天地都在为这短暂的美驻足。世人总叹 “昙花一现” 是遗憾,孙星衍却偏要劝 “莫嫌”:就算流光只在夜间停留,它也曾照亮过长安的夜空啊。这是把昙花的 “短”,写成了它的 “傲”:不贪求四季常开,只在绽放时拼尽全力,哪怕只有一夜,也足够在天地间留下痕迹。就像那些炽热的瞬间 —— 一场尽兴的相逢,一次无畏的追寻,一段燃烧的岁月,虽短却亮,足以抵过漫长的平庸。

我曾在夏夜守着昙花到凌晨,看它从盛放的绚烂,慢慢蜷缩成最初的花苞,像一场无声的告别。那时忽然想起这些诗句,才懂古人为何执着于写昙花:它的美太像人生里的珍贵时刻,短暂得让人慌张,却又美得让人难忘。而诗句恰是最好的容器 —— 把昙花的白、昙花的香、昙花开放的夜,都封存在文字里。如今再读这些诗,仿佛还能看见释智愚笔下的露、张新眼中的月、孙星衍心头的长安,那朵只开一夜的昙花,便在诗行间,永远停在了最动人的模样。

世人总说 “刹那即永恒”,昙花与诗句,便是最好的印证。昙花以一夜的绚烂,换得诗句里的千年不谢;诗句以笔墨的温度,让昙花的清魂永远飘荡在月光下。往后每当夜风吹过,再闻见那缕清苦的香,便知是诗里的昙花又开了 —— 开在古卷里,开在月光下,开在每个懂它的人心里。

文章评论